GEA oder EEG

Wenn man eine Solar-Anlage als Gemeinschaft betreiben will, braucht man dazu eine passende Organisationsform, um auch rechtlich agieren zu können.

Dazu bieten sich zwei Möglichkeiten an:

• Die Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA)

• Die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG).

Die Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA)

Die unverbindlichste und einfachste Form nennt sich Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA) und ist ein völlig formloser Zusammenschluss zB der Wohnungseigentümer (WEG) eines Hauses.

Die GEA und alle Teilnehmer*innen an der GEA müssen sich innerhalb der Grundstücksgrenzen befinden. Eine Weiterleitung der gemeinschaftlich erzeugten Energie über das öffentliche Verteilernetz der Wiener Netze ist nicht möglich.

WICHTIG!

Der Eigentümer einer Wohnung kann dann gegenüber seinem Mieter als Stromanbieter auftreten.

Allerdings muss die Wahl des Stromanbieters frei bleiben,

der Eigentümer kann den Mieter nicht zwingen, „seinen“ Strom zu kaufen!

[Mehr über die GEA erfahren]

Die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG)

Die EEG ist eine Rechtsform, meist als Verein oder als Genossenschaft organisiert. Die einfachste und kostengünstigste Form ist der Verein. Damit kann man zB gegenüber Dritten Rechtsgeschäfte abschließen. Im Laufe des Verfahrens und für den Betrieb einer Solar-Anlage sind eine Reihe von Verträgen abzuschließen, zum Beispiel mit dem Netzbetreiber und der Wartungsfirma oder der Versicherung, die die Haftung übernimmt.

Außerdem hat man als EEG einige Vergünstigungen beim Verkauf des überschüssigen Stroms an Dritte und kann Steuern sparen.

Die Wohnungseigentümer eines Hauses, die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), die ja nur ein loser Zusammenschluss der Eigentümer ist und keine Rechtsform darstellt, gründet also einen Verein, wenn man sich einig ist, dass man eine Photovoltaik-Anlage errichten will. Eine Vereinsgründung ist nicht ganz unkompliziert und zeit- und kostenaufwändig.

Zunächst müssen die Eigentümer überzeugt werden, dass eine PV-Anlage eine gute Sache ist und es sich lohnt Mitglied zu werden. Dann braucht es einen Vereinsvorstand. Dafür müssen sich einige Mitglieder bereiterklären, diese Ämter zu übernehmen. Außerdem braucht es Vereinsstatuten, die ausgearbeitet werden müssen. Im Internet finden sich schon Musterverträge. Diese muss man aber für die eigene Situation anpassen, am besten mit Hilfe eines Rechtsanwalts, was natürlich Kosten verursacht.

WICHTIG!

Im Vertrag sollte geregelt werden,

dass die Solaranlage weiterhin im Besitz der WEG bleibt

und der EEG nur die Verfügungsgewalt übertragen wird,

die für den Betrieb der Anlage notwendig ist.

Außerdem sollte geregelt sein,

dass nur die Eigentümer Vollmitglieder sind,

die ein Stimmrecht bei der Generalversammlung haben.

Die EEG als Verein

Wenn der Verein gegründet ist, kann man weitere Mitglieder aufnehmen, zum Beispiel die Mieter im Haus, um auch sie mit dem eigenen Strom zu beliefern. So muss der Strombezug nicht mehr über den Eigentümer als Vermieter laufen. Einfaches Mitglied kann jeder werden, dazu muss man nicht im Haus wohnen, um Strom von der EEG zu beziehen. Wird Strom an „aushäusige Mitglieder“ geliefert, wird das Netz des Netzbetreibers genutzt.

Förderung einer EEG

EEGs werden vom Staat zusätzlich gefördert, dafür hat der Gesetzgeber eine wichtige Regelung getroffen:

Für den Strom, den Mitglieder einer EEG über das Netz von ihrer EEG beziehen, fallen um bis zu 54% niedrigere Netzgebühren an und die Elektrizitätsabgabe fällt weg. Dadurch kann die EEG ihren Mitgliedern, die nicht im Haus wohnen, den Strom billiger anbieten!

Mit dieser Regelung wollte die Regierung den Ausbau von Solarstrom und das Teilen des Stroms mit Nachbarn fördern und attraktiver machen. Dabei gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung:

Die Reduzierung um 54% erfolgt nur auf „lokaler Ebene“ und beträgt auf „regionaler Ebene“ nur noch 27%. Lokale Ebene ist der Bereich, der von einem Trafo mit Strom versorgt wird, das Einzugsgebiet eines Umspannwerkes ist die regionale Ebene.

KOMMENTAR:

„Mal abgesehen davon,

dass die Netzbetreiber mit diesem Gesetz

überhaupt keine Freude haben,

ist es für den urbanen Raum

kaum geeignet!“

Während am Land Trafos und Umspannwerke große Gebiete umfassen, ist das Netz in Wien viel kleinräumiger. Wien hat ca. 41 Umspannwerke mit unzähligen Trafostationen, damit kommen auf jeden der dreiundzwanzig Bezirke fast zwei Umspannwerke. In Wien sollen in den nächsten Jahren 26 weitere Umspannwerke entstehen. Das macht das Einzugsgebiet der einzelnen Umspannwerke dann noch kleiner. Wo in Wien Umspannwerke und Trafos stehen, darüber geben die Wiener Netze verständlicherweise „aus strategischen Gründen“ keine Auskunft. Es gibt also leider keinen Kataster, auf dem man vorab ablesen kann, wie das Einzugsgebiet des eigenen Trafos oder Umspannwerkes ist und wen die EEG lokal oder regional beliefern könnte.

Ob zum Beispiel das Restaurant an der übernächsten Straßenecke als Abnehmer für den im (Wohn)haus zu Mittag nicht benötigten Überstrom in Frage käme. Das kann man nur feststellen, wenn man die Zählpunkte von Haus und Betrieb miteinander vergleichen würde. Das „Kundenpotential“ kann man also nur durch „Feldforschung“ erheben, ein mühsames Verfahren und kein „Geschäftsmodell“. Sicher ist aber, dass in der Großstadt Wien manchmal nur ein paar Häuser bzw. ein Häuserblock mit demselben Trafo verbunden sind.”

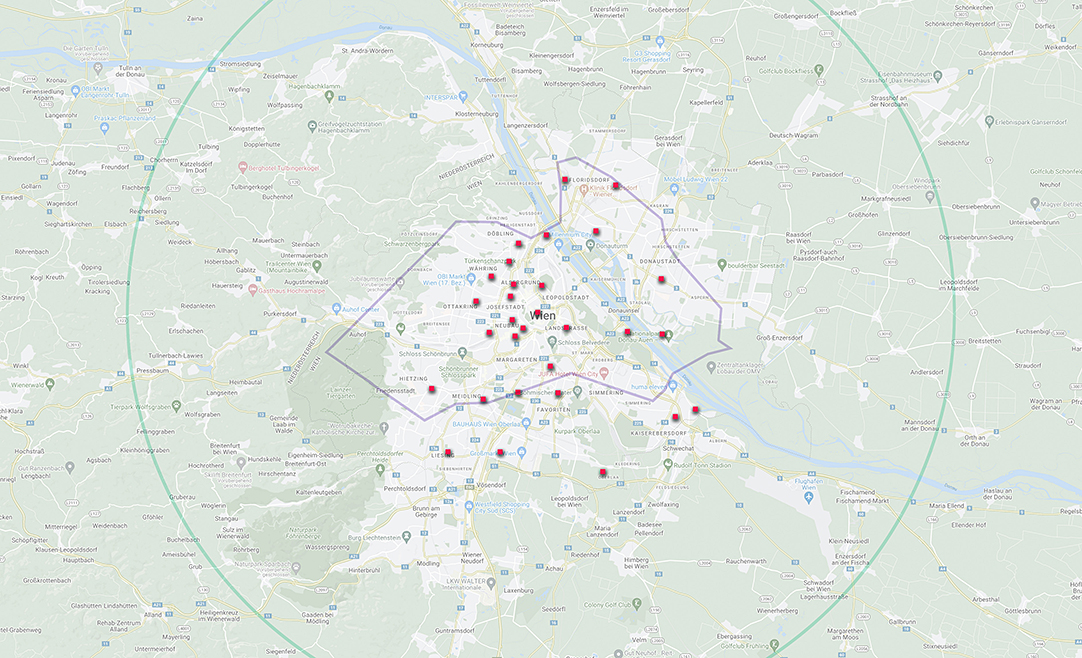

Beispiel: Einzugsgebiete von EEGs in Stadt und am Land

Die EEG Göttweikblick in der Nähe von Krems ist eine regionale EEG. Wenn man ihr Einzugsgebiet (violette Linie) auf die Fläche von Wien projiziert, sieht man, dass ein großer Teil von Wien von dieser EEG abgedeckt würde. Eine ganze Reihe der Wiener Umspannwerke (rote Quadrate) befinden sich innerhalb dieser Markierung. Die Fläche, die ein Umspannwerk in Wien abdeckt ist erheblich kleiner, als in Niederösterreich. Das Einzugsgebiet von Wiener EEGs ist erheblich eingeschränkter.

Deutschland wählt bei seiner geplanten Regelung für EEGs eine andere Berechnungsgrundlage. Hier sind es 50km im Umkreis der Erzeugungsanlage. Der grüne Kreisabschnitt zeigt an, was das für Wien bedeuten würde.

FAZIT:

Die österreichische Regelung ist für

den urbanen Raum ungünstig!

[Mehr über eine EEG erfahren]

Die „Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ hat einen umfassenden und sehr hilfreichen Online-Guide herausgebracht, der Step-by-step den Weg zur EEG aufzeigt!

[Zum EEG Online-Guide]

Zusammenfassung

Dass der Gesetzgeber, wenn er den Umstieg auf Sonnenstrom fördern will, den „Umweg“ über die Begünstigung beim Stromverkauf nimmt, ist nicht leicht verständlich. Wenn er hingegen Gemeinsinn fördern will, ist die Lösung interessant, weil das nachbarschaftliche Teilen von Strom gefördert wird.

Ob der große Aufwand einer Vereinsgründung für ein Mehrfamilienhaus sinnvoll ist, grade zu dem Zeitpunkt, wo zunächst einmal der WEG die Notwendigkeit der Solar-Anlage klar gemacht werden und eine Mehrheit für eine so große Investition erreicht werden muss, kann man nur im jeweiligen Einzellfall entscheiden. Viele schreckt schon die Vorstellung einer Mitgliedschaft in einem Verein ab. Man braucht „Freiwillige“ für den Vorstand, man braucht Zeit und Geld für die Statuten. Die Diskussion der Statuten mit den Mitgliedern erfordert wiederum Zeit und kann zu Verzögerungen führen. Das lohnt sich nur, wenn man große Mengen von Strom zu verkaufen hat.

Ein Mehrparteienhaus mit dem in Relation „zu kleinen Dach für die vielen Bewohner“ erzeugt schon (zu) wenig Eigenstrom zur Versorgung der Hausparteien, hat also wenig Überstrom zu verkaufen. Der große Aufwand bei der Gründung und dem Betrieb eines EEG-Vereines „rechnet“ sich daher vermutlich nicht. Man bleibt besser bei der einfacheren Form der GEA.

Die „Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ plant einen Online-Guide, der Step-by-step den Weg zur GEA aufzeigt!

Die Umwandlung einer GEA in eine EEG kann ja auch später erfolgen, wenn man Erfahrungen mit der Anlage gesammelt hat. Nach ein, zwei Jahren weiß man, ob die Versorgung im Haus wie gedacht funktioniert und auch die vermieteten Wohnungen eingebunden sind. Ob und wann große Mengen an Überstrom entstehen, ob man den Verbrauch im Haus optimieren kann oder man ihn in einem zusätzlich angeschafften Speicher „zwischenlagern“ will.

Vielleicht gibt es in ein paar Jahren Strom-Banken, große externe Speicher, auf die man seinen Strom „zu Mittag oder im Sommer „einzahlen“ kann und ihn dann am Abend oder im Winter vom Guthaben wieder abbuchen kann?

FAZIT:

Wer keinen Strom zu verkaufen hat, braucht keine EEG.

Dann reicht eine GEA aus.

[WEITER]

4 Kommentare

Einen Kommentar abschicken Antworten abbrechen

Danke für diesen wertvollen Beitrag!

Freue mich, wenn der Beitrag für Sie nützlich war.

danke für den Beitrag

Ich danke (-: